八年研发,两年落实,十年辛劳。从一开始,这就是一支与众不同的队伍。这个团队,有来自厦门大学化学化工学院和管理学院的博士、硕士,也有来自宁夏大学和西南大学学生。在赵玉芬院士和尹应武教授的指导下,这支团队凭着执着与坚韧,决定在生态领域创出一片天地,在浩浩大漠里扎出一片绿洲。

八年研发之路

项目团队首创了生物质磺化清洁生产水溶性生物基高分子新材料的新工艺、借助三氧化硫化学法分拆解聚生物质原料的新方法和治理盐碱地、沙化土壤生态的新技术及系列生态产品。他们开发了全水溶性缓控释肥料、土壤整理剂、沙漠保水剂、盐碱地调理剂等系列新产品;破解了生物质、矿物质难水溶,生物利用度低及沙漠固沙保水和生态恢复难的世界难题;开辟了因地制宜,利用当地生物质资源大规模、低成本生产水溶性生物基新材料高效利用的新途径。工艺技术的创新使低成本、大规模利用各种废弃生物质和工业副产物生产水溶性高分子材料成为可能。整个工艺目前已经过了千吨级生产线的生产验证。在内蒙古乌兰布和沙产业园近三年的沙漠和盐碱地生态治理结果表明,不需要草方格、沙障的情况下,种牧草、经济作物或乔灌木都能很好得生长,并且节水节肥效果显著,治沙成本低。固沙种牧草每年可产生1000元/亩以上的经济效益,因此有望扭转传统方法治沙治盐碱地无效益、治理无动力的被动局面。

两年落实 扎根西北

为更好得落实“沙漠绿洲”这个项目,他们前往内蒙古和宁夏荒无人烟的沙漠开展实验。当地的环境条件很艰苦,西北火辣的太阳给团队每一位成员留下深色的礼物。实验开展地远离城市,远离喧嚣。团队的负责人陈思瑞同学在采访中提到“那里的风沙很大,空气干燥,但,瓜果很甜,也算是一种别样的苦中作乐吧。”

苦中作乐,是一种心态,也是一种能力。实地考察、走访、落实的过程必然是辛苦的,但有乐观积极的态度,就有坚持下去的动力与信念。

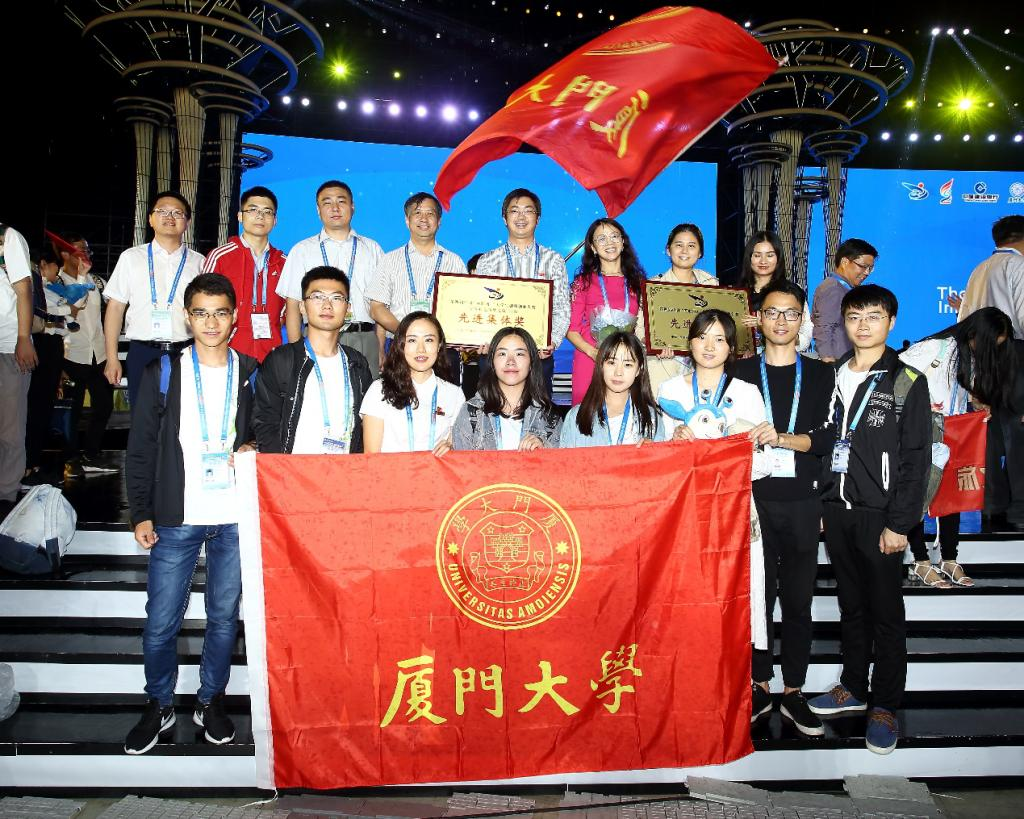

结缘互联网+:忠于初心,砥砺前行

“这个项目不是专门为创新创业大赛而准备的。”队长陈思瑞在采访中谈及“我们的项目参加红色筑梦之旅赛道时,有一个痛点:时效性和经济效益。这是一个需要长期经营的项目,尽管我们前后花了近十年的时间,但它仍处于前半期,我们在西北仅有二十亩试验田。从短期来看,如此小规模的试验田经济效益近乎于零。”团队内部也曾因这个问题多次产生分歧和争论。在比赛过程中,这一痛点也成为了他们前进道路上最大的阻碍。“荒漠绿洲”的比赛之路很坎坷,一次次坠入低谷,却一次又一次重振旗鼓。“我们明白,这个痛点短时间不可能解决。我们很迷茫,甚至想过要放弃,但尹应武教授全程陪伴着我们。他悉心指导我们要学会正视这个痛点,从其他方面去弥补。”最后,他们依然选择了坚持。尽管与金奖擦肩而过,但他们借助互联网+创新创业大赛的平台展示和推广这个项目,让更多人关注到沙漠、盐碱地的生态治理。这不仅是一场比赛,更是他们推广过程中的一环,无论结果如何,只会激励他们朝更好的方向发展下去。

“十年间,有许许多多的人扑身于这个项目。它已经凝结了太多人的付出,我们也不过是其中的千百分之一。”十年,“荒漠绿洲”项目在一群又一群人的手中逐渐成型,逐渐扩大,逐渐走向成熟,面向社会。

“这是一次比赛的终点,却是我们助贫圆梦的起点。闽宁合作已经走过了20余年,无数前辈们助力沙区人民脱贫的赤子之心一直指引着我们。我们也将继续沿着他们的脚步,走出实业兴国,绿色筑梦的新道路。”

撰稿:刘璐、李星玉